うつ病の治療のために、月1回通っている精神科のクリニックにはジンクスがある。それは混雑を予感して本を持っていくと空いていて、本を忘れると混んでいるというもの。これまでずっと通用していたこのジンクスが初めて失敗した。

先週の土曜日。混んでいないことを願いながら、図書館で借りた栗本斉『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』と駅前で買った高松美咲『スキップとローファー』、第12巻を持って病院へ行った。

自動扉が開いて入ってみると、入口にこれまで見たこともない数の靴が脱いであった。本と漫画はすぐに読み終えてしまい、猛暑のために外を散歩してくることもできず、結局、1時間以上待った。

私の前に10人以上の患者を診ているS先生が気の毒になって、あまり深い話はしなかった。こういうとき「精神科医は娼婦に似ている」という中井久夫の自虐に満ちた言葉を思い出す。一人一人は自分のためだけに応対してくれていると信じているけど、実際にはたくさんの人を相手にしている。そんな含意がある。向こうも疲れていると思うと、こちらから細かい相談はなかなかしづらい。

薬局で薬をもらい、牛丼を食べた。暑くて外にいられないので、午後はカラオケをした。

朝、iPhoneからランダムに聴き出した音楽が小椋佳だったので、小椋佳特集をした。そこから派生して堀内孝雄と中村雅俊も歌った。隠れた名曲と呼びたい、薬師丸ひろ子「あたりまえの虹」も歌った。この曲はデビュー曲の「セーラー服と機関銃」のB面だった。

2時間歌い、映画『国宝』を観る約束を妻としていたので、吉祥寺ヲデオンへ向かった。

さくいん:うつ病、S医院、中井久夫、小椋佳、中村雅俊、薬師丸ひろ子

土曜日の午後、妻と観た。いつも、私が観た作品を彼女に見せたくなり誘うことが多い。今回は珍しく二人とも初見。なるべく事前情報を入れずに観た。

噂に違わず、3時間は長く感じなかった。歌舞伎は妻と何度か観たことがある。子どもには自治体主催の日本舞踊入門講座を受けさせた。だから、基本の所作だけでも覚えるのは簡単ではないことは知っている。吉沢亮と横浜流星の二人がどれだけ訓練したかは想像できた。踊りと芝居の場面は確かにすごい迫力だった。

ただ歌舞伎を見せるのではなく、舞台の場面でオーケストラのサウンドトラックが流れたりして、趣向を変えてさまざまな角度から見せていたことも飽きずに観られた要因に思われる。

人間ドラマとしては、単なる愛憎劇ではなく、互いに自分に欠けている血筋と才能をめぐる対立の果てに相手を尊敬する関係に成長したところに面白さを感じた。そういう関係に行き着くことができたのは少年時代から双子のように育ってきたからだろう。

女性関係の扱いについては男性二人の関係より深くは感じなかった。あえてそういう設定にしているのかもしれない。女性を愛することや家族を持つことも、芸の肥やしでしかない。

血筋と才能の愛憎というテーマから漫画『ガラスの仮面』を思い出した。人気女優と映画監督の娘で子役から活躍する姫川亜弓と、演技力以外に何もない貧しい少女、北島マヤ。

二人は敵対しながらも、互いの才能をリスペクトし、共演を経て、大舞台の主役を争う。こちらはまだ完結していない。

吉祥寺のつけ麺「えん寺」で感想を話し合いながら夕飯にした。帰宅して『ブラタモリ』「東京大学」を見た。

さくいん:『ガラスの仮面』(美内すずえ)、『ブラタモリ』

いわゆる「ら抜き」言葉はかなり定着している。テレビの街頭インタビューで受け答えしている人のほとんどが「食べれる」という言葉遣いをしている。

ただ、テレビ局はまだ認めていないのか、必ず字幕で「食べられる」と表示が出る。

「ら抜き」を聞くと何となく不快に感じるし、自分では使わないようにしている。

先日、珍しく「食べられる」と言う人をテレビで見かけた。なぜか、とてもホッとした。

私は十分に年寄りなのかもしれない。

もう一つ、最近テレビで気になった言葉。あるアナウンサーが「庭園感」と言っていた。ここでは「庭園のような感じ」と言ってほしい。「〇〇感」という言い方ももう定着しているものだろうか。

私にはまだ違和感が残る。やはり時代に置いていかれているのかもしれない。

さらにもう一つ。話し言葉で、文の最後に「みたいな」をつけることにも違和感がある。この用法はどの年齢層にも広がっている。もはや止められない勢いなのか。私は極力使わないようにしている。

さくいん:言葉

業務上の上司は変わらず人事管理上の上司が変わった。

先週の全体会議で新しい上司は、「新しい組織での、一人ずつとの面談が終わりました」と言った。

彼の目には私は見えていないらしい。障害者の定着支援という言葉も知らないのか。

うつ病の病状は現在どうなのか、介護で休むことが増えると聞いたが実態はどうなのか。マネージャーとして聞き取るべきことはたくさんあるだろうに。

DEIを行動規範に標榜している企業とは思えない。

いまさら面談を求める気もない。キャリアプランがあるわけでもないし、こちらから話すこともない。定年まであと8年、静かにして放置しておいてほしい。

私は透明社員で結構。

さくいん:うつ病

Twitter(現X)に校歌についての投稿があった。

思い出そうとしてみると、小学校と中学校は思い出せた。

小学校:緑の丘に陽を浴びて/みんな仲良く学び合う

中学校:蘭の校章輝くところ/春秋豊かな金沢の

ところが、高校の校歌が思い出せない。検索して同窓会のHPを見てようやく思い出した。高校では歌う機会が少なかった。小中学校では、何か行事があるたびに校歌と同じくらい「横浜市歌」を歌った記憶がある。

大学の校歌は、大学で出会った女性と結婚したので結婚披露宴でも歌うくらい、学生時代から若い頃にはよく歌った。応援歌もよく歌った。

結婚式も大学に近い教会で挙げた。式と披露宴のあいだに抜け出して大学の時計台の前で写真を撮った。夏休みでほかに人影はない。貴重な写真。いまもリビングに飾ってある。

学部は違うものの、大学は父と同じ学校だった。合格したとき父は喜んでくれた。でも、孫にあたる私の娘が父と同じ学部の同じ学科に合格したときはもっとうれしそうだった。

そういえば、実家には父が買った大学の校歌や応援歌を収録したレコードがあった。父の愛校心は並々ならぬものがあった。たぶんレコードはいま息子の家にある。

家族4人とも同じ大学を出て家族で学閥を形成しているものの、家族で校歌を歌ったことはない。

さくいん:横浜

大英博物館へは一度だけ行ったことがある。大学三年生の夏休み。7月の終わりから9月の半ばまで60日以上をかけて西ヨーロッパを横断した。展示物の記憶はあまり残っていない。

世界中の古代文明の宝物を集めた博物館。そのガイドブックを読んでいると、素晴らしいというよりも「よくもこれだけ収奪してきた」と慨嘆したくなる。そしても現在も、発見された国へ返還はされていない。

でも、現地に放置されていたら、保存されていたかどうかはわからない。

王朝が変わるとき、新しい権力は古い政権が威厳を誇示するために築いた記念碑や神殿を破壊することが多いから。先日もテレビでキリスト教を国教としたローマ帝国はエジプトの神像を破壊したと説明していた。最近でもイスラム教徒のタリバンは仏像を破壊している。

明治政府による廃仏毀釈も、新しい政治基盤を築くためには必要な措置だったのかもしれない。文化財だから保存しようという発想はなかっただろう。

戦争のときもそう。第二次対戦中、米国は文化財があろうと無差別爆撃を繰り返した。

文化財の保存はむずかしい。そもそも文化財とは何か。誰がその価値を決めるのか。

例えば、いまも警察の監視下にあるオウム真理教や解散命令を受けた旧統一教会。彼らが文化として尊重してきたものは、将来、文化財として保護されるだろうか。犯罪者集団のものだから文化財というなら、アフリカを丸ごと収奪した列強は皆、犯罪者集団と呼ぶべきではないか。

現代では「世界遺産」と名づけて、宗教や王朝に関係なく、過去の文化を保存する動きが定着しつつある。それは画期的な考え方であり、むしろ常識外れでもある。

大英博物館に展示されている数えきれない掠奪物も「人類の宝を守るためだった」という弁解で正当化できるだろうか。

さくいん:イギリス、アフリカ

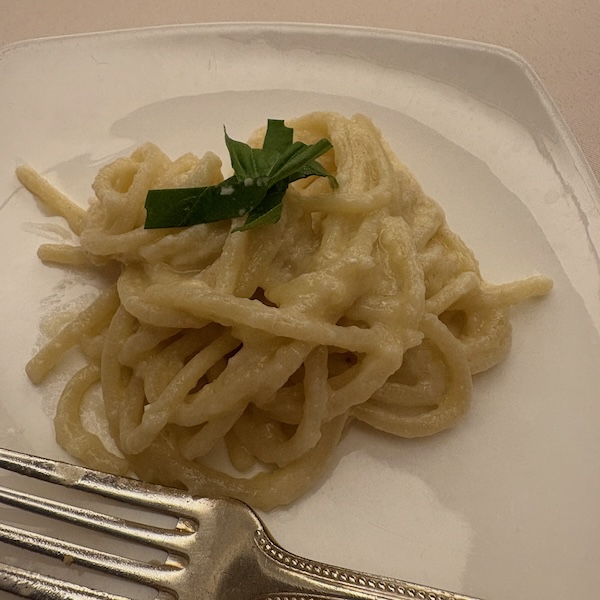

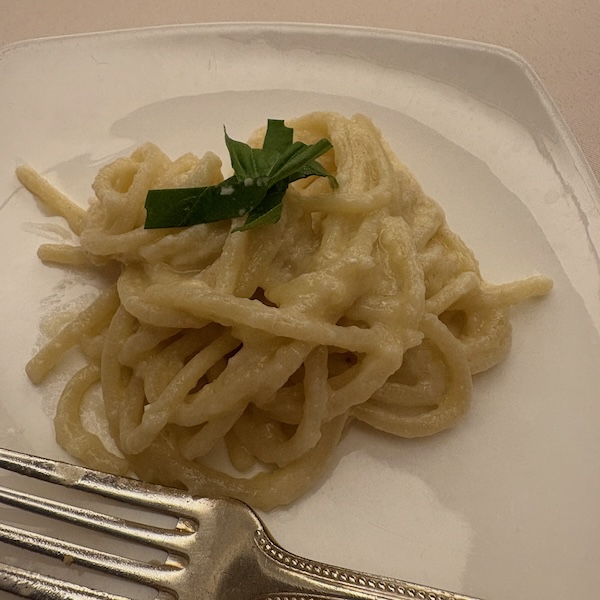

9月5日は結婚記念日。今年は33回目。金曜日は休みにした。台風が接近していたけれど、恐れずに二人で銀座まで出た。

結婚指輪を買った店でサイズ変更の相談をしてから、結婚前によく会っていたレストランへ向かった。当時、妻は有楽町、私は虎ノ門で働いていた。そこで、金曜日の夜に銀座で会うことが多かった。

本当は西銀座デパートの上にあったヴォーノ・ヴォーノというレストランに行きたかった。そこでいつも会っていたから。チャンスセンターが見下ろせる窓際によく座った。

10年ほど前、療養中にも行った。でも、その店はもうない。いまは高級ステーキハウスになっている。仕方ないので系列のイタリア料理店でランチをした。

この店も思い出が多い。大きなパルメジャーノの中に熱いパスタを投げ入れ、そのまま絡ませるのが名物料理。この日も頼んだ。リゾットもおいしかった。デザートを前に並んで写真を撮ってもらった。

食事のあいだ、二人の子どもが健康で立派に育ったことを喜んだ。これから二人暮らしを楽しもうという話もした。

通っていたレストランもなくなり、披露宴をした結婚式場もなくなった。でも、新婚旅行で行った志摩観光ホテルはいまも健在。35周年の目標にした。それまで体力と財力を維持しなければ。

食事のあとは、百貨店をハシゴして、妻の通勤用のカバンを下見してまわった。

帰る頃には雨は止んでいた。台風を恐れずに出かけてよかった。

さくいん:銀座、HOME(家族)

結婚記念日を休みにしたので、先週末は3連休になった。土曜日は一日家にいた。『庭』の推敲をしたり、写真ファイルの整理をしたりして過ごした。昼寝もした。

日曜日は一人で日本橋まで出かけた。昼前に着いたので日本橋高島屋にあるBROZERS'でランチにした。前回同様、コールスローとチーズバーガー。独自のBBQソースがおいしい。

次はこの日の目的、日本伝統工芸展。去年も来た。朝、『日曜美術館』で予習をしたので、各賞受賞作品をじっくり鑑賞することができた。

いろいろなジャンルの作品が並んでいるなか、自然と足が向くのは陶芸、漆芸、金工。なかでも陶芸の青磁はつい見入ってしまう。

写真は左上から硝子重箱「織花」(和泉香織)、片身替古裂文様仕覆形手箱(須藤拓)、乾漆六弁輪花盛器(伴野崇)、青磁線文鉢(堂前忠正)。

最近、美術展を見て思うことがある。それは「表現する者はどこまでもこだわっていい」ということ。「これはやりすぎか」ということはない。こだわりたいところにはとことんこだわり、極めたいことを極める。それでいいし、それこそが表現者のあるべき姿。

私は芸術家ではないけど、文章で自分なりの表現を極めていきたい。たくさんの超絶技巧作品を観察して、あらためてそう思った。

さくいん:NHK(テレビ)

トラブル発生

久しぶりにデータの入力ミスがあり、各方面からお叱りを受けている。

月曜日は何とか一人で解決しようとして珍しく遅くまで残業をした。結局、自分一人では解決できず、なかなか助けてくれない意地の悪いシステム管理者に泣きついた。

問題は火曜日の早朝、システム管理者が対処してくれて解決した。

ミスをしたときに嫌なのは仕事が滞ることよりも、辛辣な言葉のメールを受け取ること。いまばメールだけで済んでいるけど、営業職をしていたときは直接、罵声を浴びることもしばしばあった。いまならカスハラ扱いだろうか。

今回も、昨年の辛い出来事を思い出して苦しくなった。

思い出せば、かつては毎晩こんな感じだった。緊張が解けず、眠りは浅かった。

月曜日は食事ものどを通らず、9時過ぎに寝た。心配事があるのにぐっすり眠れた。

結局、私はメンタルが弱い。だからストレスフルな営業職も続けられなかった。いまも契約社員の仕事すら全うできていない。それでも、このまま細々と何とかやり切るしかない。

さくいん:労働

このサイトでは、借りているBIGLOBEの容量が小さいので、画像ファイルははてなフォトライフにリンクして表示させている。

一方、ミラーリングさせているレンタルサーバーは容量が十分ある。そこで画像ファイルをはてなではなく、レンタルサーバー下の画像フォルダから直接表示させることにした。

こうしておけば、将来はてながサービスを止めても、ミラーサイトでは画像がきちんと表示される。最終的には現在ミラーリングサイトになっている方が本アカウントになるだろう。BIGLOBEはISPで利用しているけれど、ほかに価格とサービスがいいところが見つかったら変更するかもしれないので。

20年以上にわたる活動のあいだに貼り付けてきた自分で撮影した写真、本の書影、CDやDVDのジャケットなど、画像ファイルの数は膨大。すべてのリンクを書き換えるのは容易なことではない。作業はこの先、数ヶ月かかるかもしれない。

それもいい。ルートを書き換える作業は面倒ではあるものの、暇つぶしにちょうどいい。何もする気が起きないときでも手を動かすと、何かした気になる。気分が落ち込んでいるときにも、こういう単純作業が心を落ち着かせる効果がある。

最近は暇さえあればこの作業に没頭している。

『庭』の推敲とファイルの整理は老後の楽しみにもなるかもしれない。

前に書いたことをもう一度書いておく。

自作ウェブサイトは時代遅れか。

流行を追いかけて発信のプラットフォームを次々に変えることに私は抵抗がある。

理由は、書いたものが散逸してしまうから。

書く場所は一つ。だから自分の思索の足跡を見返すことができるし、索引を作って自分の思考世界を俯瞰することもできる。

これが私のただ一つの「作品」と言えるもの。だから、私は自作にこだわる。<

『庭』はシュヴァルの理想宮のようなもの。誰にわかってもらえなくてもかまわない。私が私のためだけに作っている。

さくいん:フェルナン・シュヴァル

最新巻を買って病院で待たされているあいだに読んだ。今回、聡介が抱える心の闇がすこしずつ明らかになってきた。

この物語は心に傷を負った聡介が真面目で一途な美津未と過ごす時間を通して自分を取り戻していく過程といまさらながらに気づいた。少しずつ芝居の面白さを思い出していくので、読みながら励ましたくなった。

11巻は修学旅行の話で自分の高校時代を思い出していじけた気持ちになってしまった。

本巻のテーマは高校二年生の文化祭。これまた何一ついい思い出がない。なるべくそれを思い出さないように、登場人物の文化祭だけを楽しむようにした。胸がキュンとなる場面がいくつもあった。

ありがたいのは、娘と息子も楽しい高校生活だったこと。いまでも折に触れて合う親しい友人がたくさんいる様子。うらやましいよりも、親としてとてもうれしい。

文化祭でいい思い出は高校二年生の秋に行った駒場祭。英語学校で親しくなった二年上の浪人生の女の子を誘って行った。ピアノが上手な私には不釣り合いのお嬢様だった。その後、彼女には告白して惨敗したけれど、彼女と過ごした時間はいまでもいい思い出になっている。

さくいん:高松美咲、闇

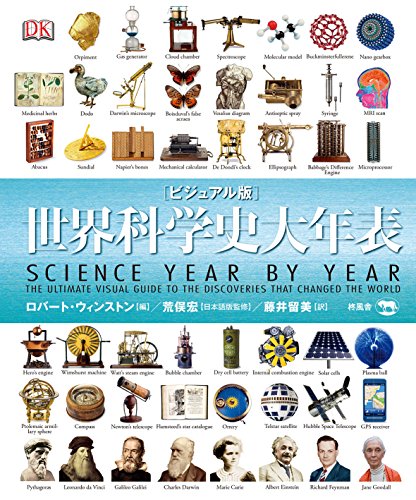

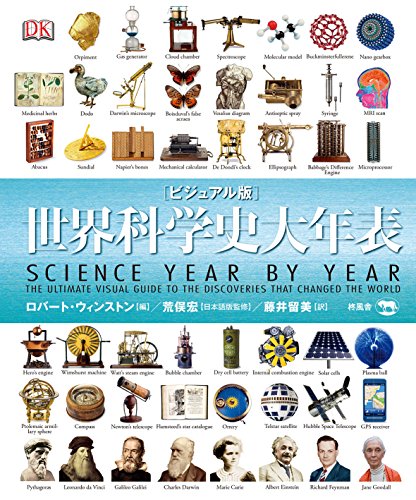

宇宙に関する本を探していて図書館の返却棚で見つけた。"The Ultimate Visual Guide to the Discoveries That Changed the World"という長い副題がついている。

一番最初は科学以前の石器時代の道具製作について。最終章は宇宙論。参考資料として各種単位や元素周期表など。

宇宙に関する私の知識は、小学五年生のときに姉と見たテレビ番組『コスモス』から更新されていなかった。これまで宇宙に関する本をいろいろ読んできたけど、理解できたとは言い難い。新書と図鑑のおかげでようやく最新知識を入手することができた。

本書は、宇宙の歴史について先月読んだ本を図解で説明してくれてわかりやすい。

ヨクト(1の-24乗)という単位を初めて知った。しかも、図解にあるのは「1ヨクト秒の10億分の100秒」という気が遠くなるくらい短い時間。なぜ、138億年前の、こんなに短い時間の出来事がわかるのか、まったく想像できない。

本書が出版されてからもう10年以上経つ。そのあいだに間違いなく宇宙についての知見はさらに深まっているだろう。もっと知りたい。

さくいん:『コスモス』(カール・セーガン)

しばらく前にエジプト古代文明の最新研究を紹介するテレビ番組を見た。

番組は、エジプトの南にあった現在のスーダンの黒人国家、ヌビアが古代エジプト文明を金と軍事力で支えていたこと、一時期にはその地の出身者がエジプトでファラオとなっていたことを伝えていた。

驚いたのは、その史実が長く広く知られていなかったこと。欧米ではエジプト→ギリシア→ローマという文明の流れに黒人が関わっていたことを認めたくがないために考古学的事実を研究者でさえ軽視していた。

何ともひどい話。欧米文化の黒人蔑視、黒人差別はここまで根深いものなのかと呆れた。

しかし、似たようなことは日本にもある。中国大陸や朝鮮半島から渡来した人々が日本の文化や天皇制の始まりに深く関わっていることを認めようとしない人も少なくない。

歴史とは事実に基づくべきものであり、自分の好みで書き換えていいものではない。

こんな当たり前のことを当たり前と思っていない人が最近とても多い。

参考:古代エジプトを支配した

ヌビア人の王たち ブラックファラオ(ナショナルジオグラフィック)

さくいん:アフリカ

昨日、妻の誕生日をオーストリア料理のレストランで祝った。娘と息子も来てくれた。

妻は10代のあいだにしばらくウィーンに住んでいた。それもあって、私も彼女と知り合ってから3度、ウィーンへ行っている。一度は両親と2歳だった娘も連れて行った。妻はおなかに息子を抱えていた。

久しぶりにヴィナーシュニッツェルを食べて、昔の旅行のことを思い出した。

クリスマスに行ったときには店が早く閉店しはじめて、缶詰と惣菜をようやく買うことができて、帰省のあいだ部屋を貸してくれた知人の家でクリスマスを祝った。

両親と2歳の娘を連れて行ったときには日系のホテルに泊まった。そのおかげでテレビで「おかあさんといっしょ」を見ることができて、娘が喜んで踊っていたことを覚えている。

その娘も披露宴は来年の4月にするけれど、先に来月に入籍をすることになった。娘の幸せそうな笑顔を見て心が和んだ。

食後にはザッハトルテとメランジェ(いわゆるウィンナーコーヒー)。これもなつかしい味だった。

娘からは花束、息子からは化粧品をもらって妻も喜んでいた。

私は息子から4ヶ月遅れで誕生プレゼントに赤ワインをもらった。

さくいん:HOME(家族)、ウィーン

新居拝見

レストランでウィーン料理を食べたあと、引っ越ししたばかりの息子が新居を披露したいと言ったので拝見することにした。

場所は、大学を卒業してから一人暮らししていたところよりさらに都心に近づいた。ここで彼女と暮らしはじめている。

今日は、彼女は出かけていた。彼女の両親も息子がいないときに様子を見に来たという。このあたり、非公式な同居状態(お試し同棲とも言う)なので、気遣いがあるらしい。

部屋は海外駐在になった友人の部屋を友人のローンを肩代わりする形で借りている。

そういえば、私たちも、妻の両親がロシアに駐在していたので、最初は妻の実家で家賃も払わずに暮らしていた。

息子への土産は20年前に読んだビリー・ジョエルの評伝。“BILLY JOEL: The Life & Times of an Angry Young Man”。私が本書を読んだ20年前には、息子はまだ英語が読めなかった。だからずっと私の本棚に置いたままで、ビリー好きの息子に渡しそびれていた。いまでは彼のほうが仕事でも使っているし、TOEICの点数も上。難なく読めるだろう。

最近、ビリー・ジョエルのドキュメンタリーを配信で見たと言っていた。私は未見だけど、おそらく内容は文字かインタビューかの違いでそう変わらないのではないか。

二人で楽しく暮らしている様子が伝わってきて安心した。この先、いつどうするという話はしなかった。若い人たちに任せる。

さくいん:HOME(家族)、ビリー・ジョエル

朝ドラ『あんぱん』もいよいよ佳境。嵩とのぶは敗戦後から探し続けてきた「逆転しない正義」「何があってもひっくり返らないもの」をようやく見出し、それは『アンパンマン』という作品に結実した。

私も『庭』を始めた23年前に、「書きたいことはあるのだが、書けることではないのだ」と書いてから、書けないこととは悲しみと気づき、思索を深め、少しずつ言葉にして、ようやくある考えにたどりついた。

心から悲しめるときが幸せなとき

最も悲しいときが最も幸せなとき

突然で、苛烈な死別体験を、とくに若い頃にすると、心と身体は悲しみを受け止めきれず、硬直して悲しみを封印する。そうして悲しみは心と身体の奥底で濃密になり、こじれていく。こういう状態を「複雑性悲嘆」と呼ぶ。

適切なグリーフケアを受ければ、悲しみを徐々に発露させることができるようになる。

悲しむことさえできなかった心と身体が、ようやく深く悲しむことができるようになる。だから、悲しむことは不幸なことではなく、むしろ幸せなこと。

この考えは誰にでもあてはまるものではない。誰もが過酷な死別体験をするわけではないから。

ようやく見出したこの考えを、広く多くの人に伝えたい。最近、そう思うようになった。だから、もっと具体的な形で表現したい。でも、私には小説も書けないし音楽も作れない。

どんな風に表現すれば、この考えが多くの人に伝えられるだろう。

さくいん:悲しみ(悲嘆・グリーフ)

今週は東京で開催されている世界陸上の中継をテレビで見ている。案内役がうっとうしいことを除けば競技自体は見ていてとても面白い。

日本選手も大勢出場しているものの、メダルどころか決勝に進める人もほとんどいない。

同じようにシンプルに泳ぐ、滑るの速さを競う水泳やスケートでは日本勢からたくさんメダリストが出ている。なぜ陸上競技では上位に食い込むことが難しいのか。

水泳やスケートでは、テクニックが体格の差を補完して余りあるということなのか。ほかに理由があるのだろうか。競技人口にも理由があるのか。素人の私にはよくわからない。

高齢者の陸上競技では、日本選手が世界で大いに活躍しているというニュースも見たことがある。若いときに活躍した海外の選手はどうしているのだろう。年齢を重ねると競技をやめてしまうのだろうか。これも理由がわからない。

もう一つ、不思議なことがある。それは記録が破られること。人類の能力に限界はないのだろうか。人類はいまも進化を続けているということなのか。

朝ドラ『あんぱん』はもうすぐ最終回。今年は大河ドラマを見ていないので、欠かさずに見ているのはこのドラマだけ。

次の朝ドラは小泉八雲がモデル。興味はあるけど、おそらく毎回は見ないと思う。半年、物語につきあってだいぶ疲れてしまった。

民放のドラマはまったく見ていない。映画も滅多に行かない。本を読むのは好きだけど、エッセイや図鑑ばかりで小説はほどんど読まない。

私は物語が好きではないのかもしれない。「作り話」だから嫌というわけではない。むしろ反対。物語を見たり読んだりすると没入してしまい、感情がとても疲れる。だから、続けて見たり、並行して複数の作品を見たりすることができない。

昨年は朝ドラ『虎に翼』と大河ドラマ『光る君へ』を両方見ていたので、とても疲れた。

没入してしまうということは、登場人物に感情移入しすぎてしまうということでもある。主人公がピンチになったり、悪役に攻められたりすると見ているのが怖くなる。

物語回避の原因はどこにあるのだろう。自分の実人生が山あり谷ありと起伏に富んでいるから、虚構のなかにまでそれを求めていない。これは一つの理由かもしれない。

だから、深刻な話は苦手でも、コメディだけは気楽に見られるので好き。

先日、訃報に接したロバート・レッドフォードにしても、『愛と哀しみの果て』は映画館で見たはずだけど話は覚えていない。『スティング』は何度も見ている。

さくいん:NHK(テレビ)、小泉八雲

土曜日。定期的に受けている緑内障の診察。今回は本格的な視野検査もした。

結果は問題なし。安心した。次回は4ヶ月後の1月に経過観察。

眼科のあとは近くの公園を一周。ヒガンバナが咲いていた。ようやく秋の気配。

昼食は、行くつもりだったそば屋が臨時休業だったのでインドカレー店へ。ほうれん草のカレーを通常より二段階辛口にしてもらい、ナンで食べた。

カレーを食べながら、前夜、カレーを作ってまだ余っていることを思い出した。結局、夜にまたカレーを食べた。

ときどきふらっと訪れたくなる美術館。広くはないけれど、居心地がいい。

やしまたろうが『村の樹』のために描いた習作を見ることができたので、歩いて出かけた甲斐があった。湿度が下がっているせいか、歩いていても辛くない。

展示室にも図書室にも、戦争と平和について描いた絵本がたくさん置いてある。こんなにたくさんの絵本が読まれているのに、戦争はなくならない。結局、届いてほしい人たちにはこのメッセージは届いていないのではないか。作家たちの熱意とは裏腹に、すこし無力感を感じた。

個人的には、戦争の悲惨さを伝える作品より、戦争が起きてから顕在化する人間の醜さ、戦争によって生み出される悲しみや苦労を静かに描いた作品を好む。そこに普遍的な人間性の危機を感じるから。ここで「人間性」とは「ヒューマニズム」と言い換えてもいい。

私がおすすめしたい戦争と平和をテーマにした絵本。

いずれの作品も戦争の悲惨さを直接的に描いてはいない。戦争が起きると、どんなことが起きるか、ヒューマニズムはどんな危機に直面するか、そういったことをテーマにしている。

ランチは上石神井まで戻って一圓。吉祥寺も三鷹も閉めてしまったのでもうここしかない。ラーメンとジャンボ餃子のセットで満腹。全行程歩いたけど、満腹は変わらず、帰宅して昼寝した。夕飯も少しにした。

さくいん:いわさきちひろ、やしまたろう、小林豊、米倉斉加年、ピーター・シス

8月25日に胃の内視鏡検査を受けた。自治体の無料検査で潰瘍やただれが見られたので再検査となった。

鼻からでも痛みはあるけど、口からの検査に比べれば、痛みは問題にならない。その場で聞いた結果は問題なし。

酷使したのは鼻と喉だけなのに、身体全体が消耗した。

今回は自費(保険適用)だったので、8,250円払った。思っていたよりも高かった。病院は家から歩いて行けるところにあるので、幸い交通費はかからなかった。

内視鏡検査で生体も切除したので、その結果を月曜日に聞いた。結果は悪性ではない。

父も祖父も胃がんの手術をしたので胃がんは心配している。いまのところ、発症していないので、安心した。

飛び石連休の中日だった月曜日。有給休暇取得推奨日だったので休みをとった。帰省して、母の要介護度認定の調査とケアマネージャーとの面談にあてた。

まずは役所の調査員。男性。初めて会う人だったので緊張した。最近の様子をあらかじめメモを作っておいたので渡した。このメモは、質問するポイントが絞れると好評だった。母がいる場では話せないことも伝えられたのもよかった。

母が面談したあと、私も面談した。母が回答した内容がほんとうかどうか、いくつか尋ねられた。「毎日自炊している」と本人は言ってはいても、実際には料理はほとんどしていないことなどを伝えた。

「料理を毎日する」ことが専業主婦のプライドなのだろう。だから頭の中ではいまも毎日していることになっているのではないか。

調査員に感想を尋ねると、身の回りのことはだいたいできている反面、認知症は進行しているというのがその場での回答だった。火の始末や迷子など、今後、症状が進行すると一人暮らしは難しくなるとも言われた。

この回答は予想していた。前回、医師の診察を受けたときにすでに同じことを言われていたから。金曜日には再び休みをとり、今度は医師の診断を受ける。

いつまで一人暮らしさせられるか。今後のことは、11月の判定を見てから考える。

ケア・マネージャーとの面談では、傾聴ボランティアのようなサービスがないか、尋ねた。疎開中のこと、短大時代、OL時代のこと。母には話したいことがたくさんある。とはいえ、毎回、同じ話を聴くのはこちらも辛くなってきた。誰か、話し相手になってもらいたい。

秋分の日の火曜日。天気もよいので吉祥寺に向かって歩き出した。まずは美術館で「北田卓史展」を見た。

「白いぼうし」は教科書で読んだし、「チョコレート戦争」も小学生の頃に読んだ。でも、一番好きなのは大人になってから読んだ「すずかけ通り三丁目」。読み返すたび、幸せだった「あの頃」へ連れていって、悲しみを癒してくれる松井さんのタクシーに私も乗りたくなる。

この話を読み返すことが、私にとってはグリーフ・ケアの一つになっている。

今回、「すずかけ通り」からは展示がなかったけど、『車のいろは空のいろ』シリーズからはたくさん展示があり楽しく鑑賞することができた。

本展を見ると、あまんきみこのファンタジー作品に添えた作品だけでなく、かこさとしのように子どもたちを科学や技術の世界へ誘う作品がたくさんあり、あまんきみこ作品の挿画とは違う魅力を知った。

美術館を出て、井の頭公園を散策した。ここで昼食をとるつもりが、どの店にも長い行列。行楽日和に吉祥寺でランチを食べようとすることが無謀なことだったと思い出した。

公園通りを歩いて2階にある目立たない店に入ることができた。スプマンテをグラスで一杯呑み、サンマとトマトソースのパスタを食べた。私が店を出るときには行列ができていた。

東急百貨店裏で雑貨屋めぐりをしようかと思っていたけど、すでにかなり疲れていたので、雑貨屋めぐりはあきらめて帰ることにした。

途中、「肉のサトウ」の前を通ると、珍しく行列が短いので、滅多に買えないメンチカツを買って帰った。

さくいん:あまんきみこ、悲しみ(グリーフ)、かこさとし

Twitter(現X)のタグから。

今回は岩波文庫に絞って選んだ。岩波以外で選べば、当然、違う結果になるだろう。

『人はなんで生きるか』は中学時代からの愛読書。表題作と「愛のあるところに神あり」(別名「靴屋のマルツィン」)はよく読み返す。

トルストイの長編は読んだことがない。

さくいん:オマル・ハイヤーム、夏目漱石、トルストイ

やなせたかし アンパンマンを生んだ愛と勇気の物語(別冊太陽)、平凡社、2025

家庭の友 2025年9月号:特集 やなせたかしの世界、サンパウロ、2025

先週の金曜日。母の通院に一日付き添った。

8時40分のバスで出発。9時に血液検査。10時半に内科で血液検査の結果を聞く。処方箋をもらい薬局で1ヶ月分の薬を受け取り。バーミヤンでランチを食べて、午後は神経内科で認知症の診察。最後に耳鼻科で耳の掃除。

内科は大きな問題はなし。神経内科では要介護度判定の意見書作成を依頼した。

病院まわりは自分のことでも疲れる。付き添いだとなおさら疲れる。待っているあいだはずっと母の聴き飽きた昔話を聴いているのでそれも疲れた。

夕飯は行きつけのワイン・ビストロ。私たちのほかには、会社員3人組と性別も年齢もさまざまなグループ。とてもうらやましくなった。

金曜の夜に呑み交わす同僚も、多勢で集まる仲間も私にはいない。これまでの人生で何を間違えてこんなに孤独になってしまったのだろう。他人のせいにはできない。親しい間柄を次々切り捨ててきたのは、私の判断と選択。まったくの自業自得。

それでも、この先、誰かに声をかけて会おうというと、そういう気にもならない。今年はこのまま一人で過ごす。

あまりに疲れたので、この日は9時過ぎに寝た。翌朝6時までたっぷり9時間眠った。

さくいん:孤独

日曜日。久しぶりに前夜の熟睡度が100%だった。

昼前、散歩を兼ねて床屋へ行った。公園を抜けて約30分歩いた。来週末、娘の結婚相手の家族と顔合わせをする。まず身だしなみをきちんとしておかなければならない。

家を出たときはくもり空だったので日傘は持たなかった。ところが途中から日差しが強くなりはじめた。雲がなくなると途端に日差しが強くなる。もう9月も終わるのに、まだ熱中症への警戒が必要。

公園ではどんぐりがたくさん落ちていた。よく見かけるどんぐりよりまん丸で小さな栗のように見えた。池で小さな野鳥を見かけたけど、スマホのカメラでは撮影できなかった。

どんぐりを見て寺田寅彦の切ない短編小説を思い出した。

床屋は空いていた。かれこれ25年くらい通っている。床屋では開店や閉店など、吉祥寺の思わぬ街情報を得られる。

帰りも歩いて、そば屋でランチ。カツ丼ともりそばのセットを食べた。

距離も歩数もたいしたことなかった割には気温が高くてだいぶ疲れた。帰宅してしばらく昼寝をした。